Память, придававшая сил

Туган Хаджимохович Мальсагов, фронтовик, прошедший опасными дорогами Великой Отечественной войны, в мирные годы загорелся идеей увековечить подвиг ингушских солдат и офицеров, ковавших наравне с другими Великую Победу. Стремление восстановить справедливость по отношению к героям оклеветанного сталинщиной народа заставило его взяться за дело в те нелегкие, но счастливые годы возвращения ингушей из сталинской депортации на Родину. Занявшись поиском фотодокументов и архивных материалов, собирая живые свидетельства бывших фронтовиков, которые позже легли в основу первых музейных экспозиций, он оказался у истоков создания нынешнего Государственного музея краеведения Республики Ингушетия.

Магомету повезло стать свидетелем и даже участником зарождения будущего храма памяти и истории ингушского народа, который сегодня заслуженно носит имя Тугана Хаджимоховича. Мальчишка изо всех сил помогал дедушке, внимая его рассказам о жестокой войне, и в его воображении представали легендарные герои, имена которых хотел предать забвению сталинизм. В память Магомета навсегда врезались слова, которые обронил его дедушка после открытия музея: «Пусть теперь кто-нибудь скажет, что ингуши не воевали...»

На этой планете существует одна великая истина: независимо от того, кем ты являешься и что делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого, ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. Трудно не согласиться с этими строчками о земном предназначении человека, написанными на страницах знаменитого «Алхимика» Пауло Коэльо...

Но есть еще нечто очень важное. Можно сколько угодно рассуждать о жизненных обстоятельствах, непредсказуемом течении и неожиданных поворотах судьбы, но все это так и останется пустыми рассуждениями, если изначально не принять на веру главное — каждый человек приходит на эту землю с определенной миссией. Жизненная миссия Магомета Сагова тоже была предопределена. Он уже более трех десятков лет является директором Государственного музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова и немало преуспел на музейном поприще, хотя, по собственному признанию, жизненные планы у него когда-то были совсем другими.

Блестяще окончив школу, Магомет Сагов стал студентом Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. После завершения учебы, в 1983 году, молодой парень пришел преподавать географию в Альтиевскую восьмилетнюю школу. Так минуло еще несколько лет. Магомет уже успел состояться в профессии, женился. Казалось, что жизнь прочно вошла в свою колею, и ничто не предвещало никаких кардинальных перемен в ней.

Все изменилось в январе 1990 года. В тот день в Альтиевской восьмилетней школе проходило какое-то памятное мероприятие. Гостями этого мероприятия стали сотрудники Назрановского райисполкома Мовли Котиев и Магомед Булгучев. Выступая перед школьниками, они говорили о том, как много порой зависит в жизни от конкретного человека, не боящегося трудностей и одержимого благородной целью. И в качестве примера привели участника Великой Отечественной войны Тугана Мальсагова, создавшего в Назрани музей трудовой и боевой славы. В 1983 году, с уходом прославленного фронтовика из жизни, такое нужное для всех дело заглохло, и музей, к сожалению, закрылся, — делились гости с ребятами...

В наступившей затем тишине прозвучал голос Магомета:

— Спасибо вам... Человек, о котором вы сейчас рассказывали, был моим дедушкой...

Заместитель председателя райисполкома Мовли Котиев встрепенулся и внимательно взглянул на молодого парня:

— Как замечательно, что мы нашли внука Тугана Хаджимоховича... Молодой человек, я буду ждать Вас у себя завтра утром! Обязательно приходите.

На следующий день Магомет Сагов узнал, что ему придется своими силами воссоздать музей. Парень попытался было возразить, но услышал в ответ: «Вы уже назначены директором музея, как потомок его основателя». Таким образом, по рекомендации Назрановского горисполкома Министерство культуры бывшей Чечено-Ингушетии утвердило Магомета в новой должности.

— Музей в тот период пребывал в весьма плачевном состоянии, — вспоминает Магомет Закриевич. — По сути, он прекратил свое существование. Я увидел, что все экспозиции были кем-то складированы в одной комнате, и было, честно говоря, очень больно. Я же видел, как создавался музей, как трепетно относился дедушка к каждому найденному документу. В 1978 году детище дедушки получило по решению Министерства культуры РСФСР статус Назрановского исторического музея. Увидев, во что превратился музей после смерти Тугана Хаджимоховича, я, человек, который никогда не думал, что стану продолжателем его дела — настолько оно было важным и ответственным! — твердо решил для себя, что сделаю все возможное, чтобы возродить музей!

Магомету пришлось нелегко. Невысокой музейной зарплаты, которая, впрочем, и сейчас не особо радует своим размером музейщиков, не хватало на нужды семьи, а он еще большую часть ее вкладывал в музей, оплачивая услуги оформителей и ремонтников, ежедневно сталкиваясь с самыми разными бытовыми проблемами, которые требовали своего решения. Но отступить от заданной цели, опустить руки и сдаться он не мог. Слишком велика была ответственность. Память о деде заставляла его каждый раз с новыми силами браться за дело, превозмогая все трудности и разочарования.

Бессмертное дело Тугана Мальсагова

Светлый образ несгибаемого и мужественного человека Тугана Мальсагова, его личный пример помогал Магомету преодолевать самые трудные этапы жизни, вдохновлял на новые свершения. Выступая в 2005 году в Краснодаре на региональной научно-практической конференции «Великая Отечественная война: история, документы и факты», он поведал своим коллегам и всем участникам этого форума, каким был его легендарный дед.

— Туган Хаджимохович Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево Назрановского округа Терской области, — рассказывал Магомет Сагов. — По окончании школы он поступил в первое учебное заведение Ингушетии в городе Владикавказе — Ингушский педагогический техникум. После техникума стал одним из активных участников создания партийных органов республики. С 1940 года Туган Мальсагов занимал должность инструктора обкома ВКП (б) ЧИАССР. Когда началась Великая Отечественная война, руководство республики выдало ему бронь на освобождение от военных обязанностей в период войны, но он добровольно ушел на фронт. Пылкий нрав, патриотические чувства и ненависть к врагу не позволили ему оставаться в тылу.

Окончив Военно-политическое училище в городе Ростове-на-Дону, Туган Мальсагов воевал на Южном фронте комиссаром роты 11/15 стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии. Осенью 1941 года враг вплотную подошел к воротам Кавказа. Битва за Кавказ стала одной из ярких страниц в истории Великой Отечественной войны.

В поселке Чалтырь Ростовской области, на пути от Таганрога к Ростову, стояла рота стрелкового полка, где политруком был старший лейтенант Туган Мальсагов. Появляясь на поле боя там, где было наиболее опасно, он личным примером воодушевлял бойцов, поднимал их боевой дух. При очередном штурме германских войск, в бою за город Ростов, Туган Мальсагов был тяжело ранен и оказался в военно-полевом госпитале. Когда к нему вернулось сознание, он первым делом спросил у военврача: «Я смогу воевать дальше?» Врач ответил: «Конечно, сможешь, и скоро!» Он не хотел огорчать старшего комиссара Тугана Мальсагова. Его вылечили, но демобилизовали как инвалида второй группы. Геройски погиб, защищая Киев, брат Тугана — Беймарза Хаджимохович Мальсагов, ушедший на фронт добровольцем. Его образ, как и образы многих героев-ингушей, не вернувшихся с войны, будет вечно жить в наших сердцах.

Фронтовой политрук Туган Мальсагов был избран первым секретарем райкома партии. Туган Михаилович, так его называли бойцы, и в народе был политическим руководителем, организатором и вдохновителем. В 1943 году его назначили Народным комиссаром легкой промышленности ЧИАССР. Он находился на этой должности до февраля 1944 года, когда ингушский народ был насильственно выселен в Казахстан и Среднюю Азию.

Из музеев и библиотек изымались документы, книги, материалы, что-либо говорившие об ингушах. Уничтожались все памятники истории и культуры народа, уничтожались кладбища... Тринадцать долгих лет Туган Мальсагов провел на чужбине, в Кустанайской области Казахской ССР, мечтая возвратиться домой, на родной Кавказ. После смерти Сталина в СССР произошли коренные изменения, в том числе и для депортированных народов. Вопрос о возвращении на Родину ингушей пока не был решен, но право на выбор места жительства из числа депортированных получили участники войны и труда, члены партии.

В 1955 году Туган Мальсагов вернулся в родную Ингушетию. Это был первый шаг в деле восстановления ингушской государственности, вселявший надежду, что все депортированные скоро возвратятся домой.

Туган Хаджимохович был духовно сильным, высоконравственным, целеустремленным и мужественным человеком. Не удивительно, что любимым музыкальным произведением его был полонез Михаила Огинского «Тоска по Родине», который он мог слушать часами. Интересы народа, восстановление и развитие государственности народа всегда были для Тугана Мальсагова выше личных интересов. Об этом свидетельствует возвращение и обустройство в г. Назрани — центре Ингушетии.

Самоотверженность и активное участие в защите Родины Тугана Мальсагова отмечены государственными наградами: медалями «За оборону Кавказа», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими наградами.

В 1957 году ингуши начали возвращаться из Казахстана домой. Туган Мальсагов делал все, что в его силах, помогая своему возвращающемуся народу. Позже, уже находясь на заслуженном отдыхе и являясь персональным пенсионером, он не стал стоять в стороне от бурной жизни. Активный общественник, депутат горсовета, председатель районного отделения Общества охраны памятников культуры и истории, он успел сделать немало добрых дел.

При въезде в город Назрань на перекрестке автострады — зеленый холм и ограда, а внутри розоватый от восходящего солнца гранитный обелиск. Здесь, под «кавказской березкой» — акацией, похоронен Вадим Иванович Юдин. Когда было обнаружено место, где в неравной схватке с «мессершмиттами» погиб русский летчик, Туган Мальсагов использовал весь авторитет депутата города, чтобы геройски погибшему летчику поставили обелиск. Позже этот курган стал Братской могилой, сюда были перевезены останки отважного летчика-ингуша Эсмурзиева Мовлита Асламбековича, Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Половинкина и пятерых солдат из Братской могилы в г. Назрани.

— Из военного времени Туган Мальсагов вынес жгучую ненависть к войне, — взволнованно продолжал Магомет Сагов. — Познав ужасы войны, он понял, что каждый, кто вносил свою лепту в дело Победы, совершал подвиг. Из этих подвигов сложился подвиг всего народа. Пожелтевшие от времени бумаги, документы, характеристики разных времен, удостоверения, грамоты, выписки из приказов, мандаты, переписка с семьями воинов — Туган Хаджимохович начинает собирать и систематизировать материалы и документы об участии народа Ингушетии в Великой Отечественной войне. Благодаря его усилиям установлены неизвестные имена участников войны — ингушей. С каждым новым именем воина-ингуша открывалась интересная, героическая история ингушского народа. Все меньше оставалось неизвестных имен, все больше накапливалось документов. Тогда возникла идея создать музей, которая была претворена в жизнь в 1972 году. Сколько трудностей было в этом славном и благородном труде!

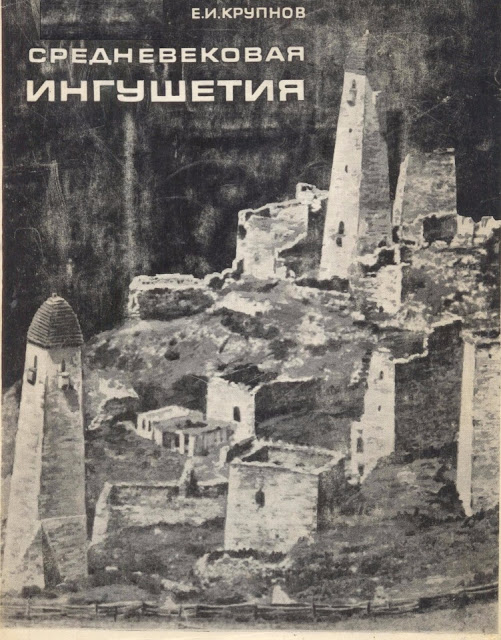

Народный Назрановский музей был узаконен Министерством культуры РФ как филиал Чечено-Ингушского краеведческого музея и назывался «Назрановским музеем боевой и трудовой славы». Музей стал истинным культурным очагом ингушского народа. Туган Хаджимохович Мальсагов был удостоен звания «Заслуженный работник культуры ЧИАССР» за особый вклад в историю и культуру ингушского народа.

Свой вклад в музейное дело Ингушетии Туган Мальсагов продолжает вносить и в современной жизни. Его музейное дело бессмертно. Благодаря материалу фондов краеведческого музея им. Т. Х. Мальсагова, стало возможным открытие Мемориального музея жертвам политических репрессий в г. Назрани. Стараниями и усилиями Т. Мальсагова были установлены многие имена павших сынов и дочерей ингушского народа во Второй мировой войне и увековечена память о них открытием Мемориала Славы на площади Согласия в городе Назрани.

При жизни Тугана Хаджимоховича Мальсагова Назрановский музей посетили высокие гости из Индии, Венгрии, Англии, а также многие уважаемые и известные люди СССР. Герой Социалистического Труда, автор Советского и Российского Гимна Сергей Владимирович Михалков при встрече с Туганом оставил в Книге отзывов музея запись: «Как прекрасно, что есть люди, помнящие о тех, кто сделал все, что мог для своей Родины. 13.11.1977 г.»

В 1990 году Назрановскому музею было присвоено имя его основателя Тугана Мальсагова. После образования Республики Ингушетия, в апреле 1993 года ему придали статус Ингушского государственного музея краеведения.

Туган Мальсагов был настоящим человеком и сыном своего Отечества. Вся его жизнь — яркий пример безмерной любви к своему народу и отчему краю. 28 мая 2002 года выдающийся краевед, общественный деятель, основатель и первый директор Ингушского музея краеведения за заслуги перед народом Ингушетии, за огромный личный вклад в развитие истории и культуры ингушского народа был посмертно награжден орденом «За заслуги» — высшей государственной наградой республики...

Благородное служение

За три десятка лет, без остатка отданных музейному делу, Магомет Закриевич Сагов превратил возрожденный им Назрановский музей в крупнейший культурный центр не только Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. Сегодня Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова является государственным хранилищем национальных ценностей ингушского народа, в котором сосредоточены уникальные археологические, этнографические и художественные экспонаты. В фондах музея собрано и хранится более 100 тысяч экспонатов, повествующих о прошлом древнего ингушского края, отражающих многовековую историю ингушского народа. Эти экспонаты передают дыхание времён и являются бесценными свидетельствами богатейшей истории горного края ингушей.

Интеллигент, что называется, до мозга костей, Магомет Сагов пользуется в Ингушетии большим уважением и привлекает к себе самых разных людей. Он интересный собеседник и как всякая увлеченная настоящим делом натура никогда не останавливается на достигнутом. Посвятив свою жизнь благородному служению, Магомет Закриевич уже давно снискал себе авторитет в профессиональной среде. Сегодня в музейном сообществе Ингушетии вряд ли найдется специалист, равный ему по диапазону знаний, по тому вкладу, который он сделал в развитие музейного дела региона.

Магомет — автор целого ряда научных работ, представленных и изданных Научным советом исторических и краеведческих музеев России. Он был инициатором создания в Ингушетии музея жертвам политических репрессий и передал в него весь тематический музейный фонд из музея краеведения.

Возглавляемый Магометом Закриевичем Ингушский государственный музей краеведения давно стал признанным научно-исследовательским центром. Будучи членом Научного совета исторических и краеведческих музеев России, он разработал концепцию и стал автором проекта «Мундиры героев Отечества», а также многих других музейных экспозиций по краеведению, духовности, этнографии, археологии, государственности Ингушетии и Великой Отечественной войне.

— Музей — это, как правильно выразился президент Союза музеев России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, основа цивилизации, — говорит Магомет Сагов. — Я не могу не восхищаться своими коллегами — сотрудниками Ингушского государственного музея краеведения. Как и у всех музейных работников, у них невысокие зарплаты, но их вдохновляет то, что в своей работе они каждодневно связаны с нашей историей и культурой, с тем, что ярко свидетельствует об идентичности ингушского народа.

Сегодня мы активно работаем над созданием новых экспозиций. И нас не может не радовать прозвучавшая в Послании Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Народному Собранию республики информация о том, что в число крупных объектов культуры, которые планируется сдать в 2024 году к 100-летию государственности ингушского народа, входит строительство современного здания краеведческого музея. Площадь нового здания музея будет составлять восемь тысяч квадратов.

Дело в том, что сейчас мы просто не в состоянии показать людям имеющиеся в наших запасниках шедевры. Нынешнее оборудование не отвечает всем необходимым для таких случаев требованиям. В большинстве своем у нас оборудование, которое используется в торговых комплексах. Нет у нас витрин и стендов с толстым стеклом, с кондиционированием и вентиляцией, которые позволили бы выставить на всеобщее обозрение те раритеты, которыми обладает наш музей.

Когда в Магасе будет построен музей с бункерными хранилищами, со спецдверями, специальными затворами, с металлическими капсулами, залитыми бетоном, в нем, как мы надеемся, появятся и специальные витрины с бронированным стеклом, с подводкой к ним сигнализации, с видеонаблюдением за каждым стендом. Тогда у нас появится возможность представить, наконец, посетителям музея ценнейшие экспонаты, которые нам ни разу не удалось показать за все минувшие тридцать лет. Это золото аланов, целые коллекции золотых украшений женского и мужского национального костюма Средневековья, аланские сабли с накладками из чистого золота, золотое женское колье, украшения скифов и многое другое. Таких экспонатов в нашем музее огромное количество, но сегодня доступ к ним, к сожалению, закрыт. Мы не имеем права рисковать этим бесценным национальным достоянием нашего народа. В новом здании музея мы уже сейчас планируем создать экспозицию с привлечением известных художников-экспозиционеров и дизайнеров, где наши раритеты найдут свое достойное место. У нас есть, что показать. Это археологические и этнографические экспонаты, а также произведения искусства, бесценные в историческом и материальном плане.

К сожалению, мы до сих пор не можем вернуть экспонаты, которые в бытность нашего музея филиалом Чечено-Ингушского музея краеведения были переданы на хранение в головной музей. Вопрос об их возвращении был впервые поднят на уровне руководства двух республик сразу после восстановления Ингушской государственности. Наши чеченские коллеги начали тогда, по их словам, отбор фондов. Однако процесс был неоправданно затянут, а позже произошли военные события на территории Чеченской Республики, в результате которых здание Грозненского музея было разрушено, а многие экспонаты оказались уничтоженными или разграбленными. В мирное время мы снова неоднократно поднимали вопрос передачи культурных и материальных ценностей ингушского народа, однако понимания чеченской стороны до сих не нашли. Несмотря на то, что большая часть ценнейших экспонатов была утрачена в ходе боевых действий в Чечне, в запасниках музея тогда все же сохранились, к примеру, предметы декора и барельефные камни храма Тхаба-Ерды, маска Тушоли, экспонаты Лугового могильника и многое другое.

Не могу не напомнить и о том, что в России археологическое наследие является государственной собственностью. Им не могут владеть частные лица, коллекционеры республики, какие-то некоммерческие или коммерческие организации. Их место исключительно в нашем музее. Поэтому мы отслеживаем экспонаты как в частных, так и в школьных музеонах. Их количество растет и с одной стороны это даже радует. Ведь ни для кого не секрет, что огромное количество исторического материала в настоящее время «уплывает» за пределы республики, грабится археологическое наследие, разрушаются захоронения и курганы людьми, стремящимися к наживе на костях наших предков. Сохранение археологического наследия — это задача не только музейных работников, но и всего нашего народа...

Магомет относится к числу тех людей, которым всегда интересно узнавать что-то новое, которые не стоят на месте, а всегда готовы совершенствовать свои навыки и профессионализм. Он неоднократно повышал свою квалификацию в Российском институте переподготовки работников культуры и искусства, в Институте культурных программ, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга, в других государственных учреждениях культуры и дополнительного образования. Управление в сфере культуры, технология работы современного музея, деятельность музеев в современных условиях — живой интерес к этим и другим важным направлениям позволяет Магомету всегда держать руку на пульсе времени и оставаться одним из самых компетентных специалистов в сфере музейного дела на Северном Кавказе.

Одним из примеров востребованности широких познаний и неоспоримого профессионализма Магомета Сагова является то, что на протяжении уже десяти лет он является экспертом департамента культурного наследия Министерства культуры России, уполномоченным осуществлять экспертизу культурных ценностей по специализации «нумизматические материалы».

Перу Магомета Закриевича принадлежат десятки научных работ по музееведению, которые опубликованы в солидных научных изданиях. Он заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Русского географического общества, советник руководителя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», председатель отделения Российского военно-исторического общества в Республике Ингушетия, эксперт Общероссийского народного фронта, член республиканской топонимической комиссии, председатель Общественного совета Центрального округа города Назрани.

В 2007 году за вклад в сохранение культурного наследия ингушского народа Магомет Сагов был награжден орденом «За заслуги». Ассамблея народов России специальным дипломом отметила вклад Магомета Сагова в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России. Среди его многочисленных наград — медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 400-летия Дома Романовых», «25 лет Республике Ингушетия», а также медаль «Патриот России» Русского просветительского военно-исторического общества при Правительстве Российской Федерации и орден «Почет и слава» президиума общественного консультационного совета Всероссийской энциклопедии «Лучшие люди России». Его имя включено в том «России славные сыны и дочери» этой энциклопедии. Высоко отмечено и активное участие Магомета Закриевича в международном патриотическом форуме «Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства» федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В числе лучших работников культуры назвала его также Международная академия развития образования.

У Магомета Сагова прекрасная семья. Вместе со своей супругой Марикой Горчхановой он воспитал двоих детей. Их сын Султан и дочь Лейла уже взрослые и состоявшиеся люди. У Саговых подрастают три внучки. «Независимо от того, что вы сделали для себя или для человечества, но если вы не сможете оглянуться назад на проявленную любовь и внимание к своей семье, то вы на самом деле ничего не сделали», — заметил однажды писатель Элберт Хаббард. Для Магомета Закриевича семья всегда была началом всех начал. И оттого родные платили и платят ему взаимностью, поддерживают во всех делах и начинаниях, а дети с малых лет стремятся оградить своих родителей от тревог и радовать успехами.

Совсем недавно, 4 июля, Магомет Сагов встретил свой 60-летний юбилей. Немало проникновенных слов и пожеланий услышал он в этот день. И в этом ведь тоже признание его человеческих достоинств. Оглядываясь на пройденный жизненный отрезок, ему ни о чем не приходится сожалеть. Его жизнь представляет собой счастливый вариант судьбы, в котором ничего не хочется менять. Эта интересная и насыщенная книга жизни, написанная без помарок, может послужить примером для многих. В ней еще не поставлена последняя точка, а значит, у нас еще не раз будет повод обратиться к нашему повествованию и продолжить его.

Ахмет ГАЗДИЕВ

|

| Ингушский государственный музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова |